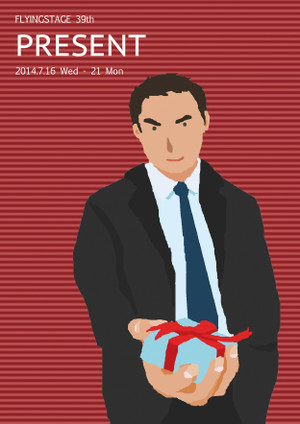

1.人生という「贈り物(PRESENT)」

人生で起こることはすべて、嬉しいことも悲しいことも自分への「贈り物(PRESENT)」だとしたら、生きるということは「受け取る」ということなのかもしれない。そして、「受け取る」ことは時に「贈る」ことよりも実は難しいことなのかもしない――観終わって、そんなことを考えた。HIVを題材にした物語であるけれど、この物語が描いていたのは生きることとともにある「受け取ること」と「贈ること」という普遍的な、かつ時に困難な、愛のやり取りだったのだと思う。

2.「事故(アクシデント)」としての告白

あるゲイの青年(太陽)が自分がHIVエイズウィルスに感染したことを、同棲している恋人に告げることから物語は始まった。劇の冒頭でが恋人にHIVウィルス感染をあっさりと他人事のように告げた彼の姿とは裏腹に、恋人だけでなく、母親、友人、元恋人との間で贈り合われるさまざまな想いは、その本心がほのめかされながらもなかなか明らかにはされないまま物語は進んでいった。その「明らかにされなさ」が中盤までの物語だったともいえるほどに。

劇のなかで彼らが本心を語るとき、彼らはいつもお互いをぎりぎりまで追い込んだ挙句に声を荒げていた。太陽と母親、太陽と友人、太陽と元恋人、それぞれのやりとりのなかで彼らはすれ違うがゆえに感情を爆発させ、感情を爆発させるがゆえにすれ違うという、そんなやりとりばかりを繰り返していた。この劇の中では、本心を伝えることは、自分のコントロールの及ばない「事故(アクシデント)」のような形で経験されていた。それは、太陽が自身のHIV感染について、母親が子宮筋腫の手術について話す際の飄々とした態度とは対照的で、彼らの心の奥深くにある怯えを感じさせた。太陽と恋人が互いの葛藤を話し合うことを決意しつつも、HIV感染者を支援する相談員の友人越しでないとその想いを伝えられないという彼らの不器用さと不自由さは、彼らが恐れているのは病気ではなくもっと「深い別の何か」なのだということを告げていた。

3.「受け取ること」と「贈ること」

劇の前半、主人公の太陽の前には何度も誰かが不意に現れていた。彼の住むマンションに母親や友人、元恋人がいきなりやって来たり、彼は元恋人やストーカー的に彼を慕う青年に尾行されたりしていた。物語の中盤まで、彼はいつも誰かに侵襲される形で消極的に受け取ってばかりいた。受け取る人間がいるということは、その一方には贈る人間がいる。母親や友人が持ってくる、大トロ、ルイボスティー、そうめん、ローストビーフ、バースデーケーキ、そして「新しい恋人」――その温かくもどこか押しつけがましい贈り物は、それを贈る彼らの寂しさをにじませてもいた。

だから、そんな侵襲的な贈り物の光景を何度も経た後半、彼を慕う青年の胸を太陽が自分から求めた場面、家を出て行った恋人が持ってきたトイプードルを「置いてって」と太陽が言う場面が印象的だった。なぜならその場面は、押しつけられるように何かを受け取ってばかりいた太陽がようやく、自分から求めて受け取ることができるようになった場面だったから。そして、物語の終盤、離れて暮らす母親に一緒に住むことを提案し、母親に年賀状を渡す太陽の姿は、受け取るだけではない、贈る人の姿でもあった

このように、劇を通して浮かび上がった「受け取ること」と「贈る」ことをめぐる太陽の変容は、HIVウィルスという「望まざる贈り物」に対する彼の変容の過程の隠喩のようだ思った。それは、決して自分が望んだ贈り物ではなかった。けれどそれを自分の人生に受け入れ、受け取ったとき、人は素直に誰かを求め、受け取り、そして「贈る人」になれるのかもしれないということ。

4.死の影

この劇のフライヤーには「誰も死なないエイズの話」とある。かつては「死に至る病」と恐れられたエイズは「ともに生きる病」と言えるようにもなった。だから、物語はトイプードルとともに再び一緒に暮らすことになったカップルの前途に明るい予感を持たせて終わった。けれど、そこに至る過程にさりげなく挿し込まれた、かつて身近な存在の死を経験した恋人と友人のエピソードが、物語に「死の影」を落としていた。

愛犬を腕に抱いて最期を看取ったがゆえの、どんなに愛しても失ってしまうという恋人が抱く恐れ。夏に孤独死して腐乱遺体となった叔父の最期に立ち会えなかったがゆえの、自分には救えないのではないかという友人の焦り。前者はその恐れから愛する対象から離れようとし、後者はその焦りから必要以上に世話を焼こうとする。HIV感染者である主人公自身によってではなく、彼を取り巻く人達が胸の奥にしまう悲しみを通して死を描いているところが、物語に奥行を与えていて、秀逸だった。

5.輪郭と痕跡

主人公太陽を演じた澤口渉さんをはじめ、どの役者さんも皆、それぞれの人物の輪郭と痕跡をしっかりと舞台の上に描いていた。澤口さん演じる太陽の、特に前半での自分の言葉で自分の気持ちを裏切るという自己欺瞞とそのどこか虚無的な表情が印象的だった。石関準さん演じる友人のみっちゃんは、他人のことにばかり首を突っ込むそのおせっかいぶりで物語を掻き回しつつも、その喧噪の裏にあるみっちゃんの物語を感じさせる存在感だった。

いいお芝居だった。

付記

終演後、関根さんにご挨拶した際に、2003年の初演時は昨年亡くなった羽矢瀬さんが主人公を演じていたと教えてもらった。私が観ていなかった2003年のお芝居での羽矢瀬さんの姿を、2014年に観た今回のお芝居を思い返しながら想像してみた。劇の最後の場面、恋人に差し出された手を取って出かける後ろ姿は、どこかあどけない背中の羽矢瀬さんにとてもよく似合っていただろうと思った。

http://flyingstage.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/38present-50ca.html